宿迁境内十大水系的历史演变

- 发布日期:

2025-07-24 - 来源:

- 访问量:1

历史上的宿迁,地处淮河下游,四季分明,河水安澜,自古以来就是丰膄之地,素有“走千走万,不如淮河两岸”之说。自汉文帝“今河溢通泗”以来,黄河屡屡决溢,夺泗夺淮,带来大量泥沙,抬高河床,淤塞河口,改变了淮河下游地形地貌,彻底打乱了原有的水系流向。域内洪水无奈,不得不另谋出路。以致:泗水东去,睢水南下,淮走三江营;汴水断航,潼水纵横,导沭临洪口;六塘河、中运河、新沂河、徐洪河亦是应运而生。

1泗水

泗水 发源于泗水县陪尾山,于今宿城区朱海村入宿迁境。西汉时,泗水历下相,经安河洼,过徐县北,由睢陵县南下淮泗口入淮,位置在古泗州城沉没的地方,故《汉书地理志》有“泗水至睢陵入淮”之说。东汉时,泗水开始改道东去,郭璞著《山海经》就有泗水入淮阴北的记载。南北朝时,郦道元《水经注》中有“泗水迳角城北,东南流注于淮”的表述。具体入淮地点,最初在大清口,即今淮阴区袁集乡桂塘村,唐时,这里曾经是宿迁县与涟水县的分界线。南宋咸淳九年(1273年),在这里首次设置清河县。

西汉时泗水至睢陵县入淮(资料来源:《中国历史地图集》)

通常认为,自南宋绍熙五年(1194年)黄河全流入淮,至清咸丰五年(1855年)改道北去,黄河夺淮历时661年。元泰定元年(1324年),黄河开始从桃源三汊口分流出小清河,曰小清口。明弘治十八年(1505年),黄河主流曾一度经睢口入泗。不久,主流又渐次北移,最终从徐州经宿迁、桃源到淮阴清泗口的泗水古道,成了黄河的主河道。至明嘉靖之初(1522年),大清河淤塞,黄河全流经小清河由淮阴码头入于淮河。1855年黄河改道北去山东张秋入海,留下了现如今的废黄河、黄河故道。

废黄河宿迁城区黄河公园(资料来源:《图说宿迁大运河》)

2睢河

睢河 古称睢水,源于开封浪荡渠,最初经宿迁城南睢口汇入泗水。春秋时,这里叫次睢之社,是宿迁地区最为古老的社区之一,距今已有两千六百多年的历史。僖公十九年(公元前641年),宋襄公为了图霸,曾假借祭祀泗水“妖神”之名,迫使邾子将鄫子捉来这里,演绎一起荒诞离奇的“叩其鼻血”、杀人致祭事件而载入史册。这件事《左传》《公羊传》《榖梁传》,史称春秋三传中都有记载。

僖公十九年之次睢之社(资料来源:《左传选》中华书局1963年版)

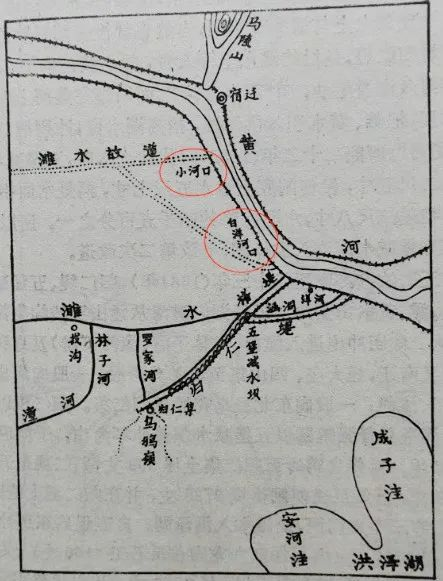

宋元及明代早期,睢水曾为漕运通道。睢口曾曰睢清口、小河口。明万历六年(1578年),潘季驯为“束水攻沙”修筑归仁堤后,睢水滞潴宿迁西南一带,先是小河口淤塞、后以白洋河小河口汇入黄河。

睢水故道小河口、白洋河小河口(资料来源:《泗洪县水利志》)

清顺治十六年(1659年),归仁堤溃决,白洋河小河口淤塞。睢水开始改从安河下洪泽湖。雍正三年(1725年),河决朱家海后,睢水不再汇入黄河,主流则由重岗山西侧的谢家沟经老汴河入洪泽湖。乾隆二十三年(1758年),经疏浚治理,睢水改经新关分流:南下称老睢河;东去称睢安河。

1700年以后睢安河形势(资料来源:《洪泽湖通志》)

黄河北徙后,濉河经多次改道、治理,最终分为三支:一支濉河东去,至跩头经半城东南入洪泽湖;一支新濉河经林业站南,至傅圩河口入溧河;一支老濉河经林业站北,至石集经溧河洼入洪泽湖。

3淮河

淮河 发源于桐柏山,最初入海在涟水县(古淮浦)故城东分为两支:一支东去直接入海;一支入游水北去,在赣榆县东北纪鄣老城入海。淮河在今双沟镇中潼村进入泗洪境内东去、南下,受盱眙都梁山所阻,折而东北,沿着白水塘、破釜塘、富陵湖、泥墩湖、万家湖北侧,经淮阴城西北去、东下淮浦。明代中期,淮河入海口在今响水县云梯关。大约在万历年间,淮河始与沿淮诸湖、陂塘连成一体。1851年,洪泽湖礼坝(即今三河闸附近)决口,淮河主流经今淮河入江道由三江营入长江。

淮河入江道(资料来源:《洪泽湖志》)

1953年,设计流量800立方米每秒的苏北灌溉总渠建成后,承担部分淮水下泄扁担港。1969年开始整治淮河入江道,使其设计流量达到12000立方米每秒。1970年代,淮河开始分流淮沭新河北去临洪口入海,设计流量3000立方米每秒。2006年,设计流量2000立方米每秒的淮河入海水道一期工程竣工,由滨海县扁担港入海。2022年,淮河入海水道扩大工程(二期)开工建设,2027年竣工后,淮河入海水道流量将达到7000立方米每秒。自此,淮河有三个出口:一是三江营入长江;二是扁担港入黄海;三是临洪口入黄海。

淮河入海水道二河枢纽(资料来源:《淮阴市水利志》)

4汴河

汴河 源于荥阳东北板渚,有北汴、南汴之分。北汴,至徐州入古泗水,史称“汴泗航道”,南北朝时就已湮废。南汴,原名通济渠,唐称广济渠,今称汴河。隋大业元年(605年)开通,最初经青阳镇西、由溧河洼入淮;三年,又改经青阳镇北东南而去,由临淮头南下汴口入淮。唐开元二十七年(739年),曾因“流急难制”而自枯河头改道北去由潼入睢入泗,称为广济新渠,大约营运二十五年时间,终因“水复流急”“漕运难涩”而改回原道。汴河是隋、唐乃至宋金王朝长达600年间赖以生存的命脉所在。

隋通济渠行经示意图(资料来源:《洪泽湖志》)

南宋乾道五年(1169年),灵璧北境汴河即已断流。金元光初(1222年),开西汴河至石梁河,以通商旅,清乾隆后,为泗州通淮要道。如今,在泗境有经溧河洼南下的古汴;有青阳至临淮头的老汴;有枯河头到青阳关这一段23公里的东汴;有泗州城西关经石梁河到窑河一段的西汴;有自徐家岗入溧河洼的新汴。隋炀帝开挖的通济渠,仅存青阳镇经石集、城头,至临淮头入洪泽湖全长34.32公里的一小段,成为中国大运河历史文化遗产保存最为完整的部分。

今日古汴河(图片来源:速新闻)

5潼河

潼河 古称潼水,发源于僮县西南潼陂,最初东北流入睢水。僮县,在今泗县山头镇西边;潼陂,在今泗县西北新集附近,宋时,叫“万安湖”,后曰“羊城湖”。清康熙初,潼水源头被上移到了灵璧北界七十里的潼山。形成了潼水纵横的局面:北潼河,最为古老,《水经注》称之为潼水故渎,“旧上承僮县西南潼陂,东北流迳僮县故城北,又东北迳睢陵县下会睢水。”据此断定,当时的睢陵县治就在今天的凌城镇,“下会睢水”的地点是在今天的耿车镇境内。历史上的北潼河,宿迁人曾经叫过林子河。

潼水故渎(资料来源:《水经注校證》)

南潼河,《水经注》记载,是源自潼陂,迳虹县城西、南下,过石梁河、天岗湖,在巉石山东汇窑河后入淮河的那一支潼水:1950年代改称淙潼河;1970年代又改为怀洪新河。如今,自双沟镇南直接入溧河洼,设计流量为4710立方米每秒。

昔日潼河,如今的怀洪新河峰山切岭段(资料来源:洪泽湖志)

如今的潼河,横亘东西,上源自灵璧县高楼镇西北高地,穿睢宁县境西南边境至二郎庙入泗县境,南下折而东去至山头东老潼河口,东南至陈庄入泗洪归仁境,东北流至大口子入安河。

6沭河

沭河(新沭河)古称沭水,发源于沂山南麓泰薄顶,最初在今皂河王营、八井附近的直河口注入泗水。沭水进入临沭县境后,一直沿着马陵山麓逶迤前行。由于这一带地处郯庐断裂带核心区,地质构造极为复杂,以致沭水在马陵山、司吾山东西两侧频繁换道,有据可考的就有六七次之多。《水经注》就对沭水有“枯沭”“旧渎”“故渎”等多种表述。大约在东晋期间,沭水开始在司吾山北改道南下、东去。北魏正光中(523年前后)肖宝寅立堨,分流沭水,才有了南北朝后期549年置沭阳郡、578年置沭阳县的记载。

沭水之诸多称谓(资料来源:《水经注校證》)

北宋时期,经沈括治水后,沭水分为五道,一入涟水,一入桑墟湖,三入大湖(即硕项湖)。明万历二十三年(1595年),杨一魁开黄坝新河,硕项湖淤塞,沭水入游被彻底阻断,涟水湮废,被迫改经蔷薇河由临洪口入海。1949年开始导沭入海,以1995年大官庄水利枢纽建成为标志,历经四十余年工程建设,始得告竣。如今,沭水分为三个部分:大官庄以上为总沭河;人民胜利堰以下至口头段为老沭河,设计流量3000立方米每秒;大官庄分流经石梁河水库至临洪口入海州湾的为新沭河,设计流量6000立方米每秒。

大官庄新沭河泄洪闸

7六塘河六塘河 源于骆马湖口杨河滩,分南北两支,最终经灌河入海。明末崇祯十四年(1641年),漕运总督史可法在宿迁城北凿断马陵山脊,开拦马河,泄骆马湖洪水经侍丘湖南下,由响水沟入泗。清康熙十九年(1680年),河道总督靳辅为兼顾蓄水济运,在拦马河上递建6坝。不久,六坝之下,冲刷成六个大塘,出塘之水转向东南入茅家河(后称涧河)、北盐河,达灌入海。雍正九年(1731年),河臣嵇曾筠拓宽骆马湖口堤坝、疏浚盐河,筑堤防漫。并将靳辅当年围垦硕项湖开挖的南股河、北股河,改称为南六塘河、北六塘河,自此六塘河成名。并正式担负起沂蒙山洪水经宿、桃、清、沭、安五县下泄通道。1964年后,六塘河不再分泄洪水,屈指算来,沂行六塘,历时233年。

1958年,兴建淮沭河后,三岔口以上为总六塘河,以下枝分为三:一部分东去为南六塘河,穿过盐河至武障河入灌达海;一部分直接进入淮沭河,通过新沂河入海;一部分通过六塘河地下涵洞,排入北六塘河,经龙沟河汇灌河入海。如今,宿迁境内的六塘河,已成为一道生态富民廊道、休闲观光好去处。

宿豫区六塘河新貌

8中运河

中运河 始于台儿庄解台闸,止于淮阴杨庄,全长179公里。其中,宿迁段自睢宁闸至淮泗交界,河长112.85公里。中运河,通常认为由4段组成:台儿庄—窑湾为泇河段;窑湾—皂河为皂河段;皂河—张庄为支河段;支河—杨庄为中河段。另有最初开通而被人忽略的直河段。

中河图(资料来源:《京杭大运河史略》)

中运河的开挖形成是一个漫长而艰难的历程。首先是泇河的开挖,从明隆庆三年(1569年)翁大立首议,到万历三十二年(1604年)李化龙完成开通,前后历时35年。其次是入(黄河)河口的选择:最初是从直河口入黄河,行运大约15年;后来在陈沟口、董沟口之间徘徊入黄;顺治间,曾一度行漕于骆马湖中,冬春季节,时常出现漕工站在淤泥中相互传递的现象,时称“舁送”;康熙十九年(1680年),总河靳辅开窑湾至皂河,次年皂河口淤;又开支河,运行五六年;二十六年(1687年)开中河,至淮阴仲家庄入黄河,次年完工,从此避开了黄河180里行运之险。后经于成龙、张鹏翮移建、筑堤,逼溜南趋,中运河出口始固定于杨庄。

如今,中运河集输水、调蓄、航运、灌溉、观光于一体。随着宿连航道的开通,中运河通江达海也将指日可待。

宿迁中运河国家级水利风景区

9沂河

沂河(新沂河) 沂河,发源于沂源县大张庄乡。最初在下邳故城南分大、小沂水两股入泗。南北朝时,小沂水湮灭。

沂水注入泗水(资料来源:《水经注插图全本》易洪川 李伟 译)

明弘治间,沂水全流于张老坝附近东趋骆马湖,分别从杨河滩附近的董沟口、陈沟口泄入黄河,偶尔也会西趋直河口入泗。万历间,泇运河开通后,沂水开始承担入运济漕重任。明崇祯十四年(1641年),漕督史可法开拦马河,泄水东去入侍丘湖,同时,张国维开芦口分沂水至徐塘口入运。雍正九年(1731年),沂河洪水入骆马湖后,正式以六塘河名义下泄灌河入海。1950年,开挖新沂河,上起嶂山,下至燕尾港入海,全长144公里。老沂河尾闾终点改在苗圩入骆马湖口,全长333公里。1964年,新沂河嶂山闸建成。如今,沂河洪水下泄:一由彭道口分沂4000立方米每秒入大官庄新沭河,东去临洪口入海;一由邳苍分洪道至邳州林子由运河入骆马湖,设计流量5500立方米每秒;一由苗圩(主流)入骆马湖,设计流量7000立方米每秒。注入骆马湖的洪水,则由嶂山闸通过新沂河下泄燕尾港入海,设计流量8000立方米每秒。中运河则担负1000立方米每秒以下的临时性调控任务。

嶂山闸

10徐洪河

徐洪河(安河)旧为安河,源头在归仁集乌鸦岭。两汉以前,入泗水尾闾。南北朝时,叫朱沛水;唐时名徐城河;北宋始称安河。明万历七年(1579年),潘季驯筑归仁堤以“束水攻沙”,安河源头被阻断。清康熙年间,靳辅建归仁格堤、涵闸、五堡减水坝,张鹏翮建归仁、安仁、利仁三闸,迨至雍正间睢河主流改道谢家沟,这一时期的安河称为睢安河、新安河。

安河(资料来源:《乾隆泗州志》)

咸丰五年(1855年),黄河北徙后,安河成为一道独立水系,孟山湖以东地区成为了它的源头。由于安河陡门入湖口淤塞,导致安河屡屡谋求改道东去顾勒口入成子湖:民国七年(1918年)第一次开挖顾勒河未果;民国十三年(1924年)第二次开挖顾勒河亦未果;民国初期,新濉河开挖后,安河下游又与濉、汴合流;事实上,安河改道东入成子湖已成为必然。

1950年春,第三次开挖顾勒河。此后,宿县地区、淮阴地区以及睢宁县、泗洪县,先后多次对安河上下游主干道及其支流进行疏浚治理。1974年,作为南水北调工程送水复线正式定名为徐洪河。1993年,徐洪河全线开通,南起洪泽湖顾勒河口,北至徐州不牢河,全长187公里,设计输水流量200立方米每秒。原来的安河已被徐洪河取代,成为沟通洪泽、骆马、微山三大湖泊的纽带。下游老安河仅存尾闾一小段,仍于半城入濉河。

南水北调泗洪泵站

如今的宿迁境内,十大水系,南下、北输、东去,河畅其流,其利尽显。洪泽、骆马,两湖安澜,调蓄兼备,润育万方。放眼望去,一幅徐徐展开的淮北江南画卷,融入现代科技元素后,将会更加绚丽,光彩夺目。

作者:陈宏仁 来源:宿迁史志

扫一扫在手机打开当前页

苏公网安备 32130202080018号

苏公网安备 32130202080018号